Die Vielfalt der Bierstile

Warum sich so viele Craftbeer-Stile entwickelt haben

Bier ist nicht gleich Bier – und das macht die Welt des Craftbeers so besonders. Unsere Seite nimmt Dich mit auf eine Reise durch die Geschichte der bekanntesten Bierstile und zeigt Dir ihre Herkunft, Entwicklung und die regionalen Besonderheiten.

Die faszinierenden Welt der Bierstile

Die Welt des Biers ist reich und vielfältig – und das liegt nicht nur an den Zutaten, sondern auch an den jahrhundertelangen Traditionen und Einflüssen, die zur Entwicklung der unterschiedlichen Bierstile geführt haben.

Unsere Seite als Dein Begleiter in die Welt der Bierstile

Auf unserer Seite findest Du umfassende Informationen über die Entstehung, Geschichte und Eigenheiten der verschiedenen Bierstile. Wir erklären die Einflüsse, die dazu führten, dass Bier in all seiner Vielfalt existiert, und nehmen Dich mit auf eine Entdeckungsreise durch die Welt des Craftbeers.

Erfahre mehr über die Brauverfahren, Zutaten und kulturellen Hintergründe, die die moderne Craftbeer-Szene prägen und entdecke, was jedes Bier einzigartig macht. Ganz gleich, ob Du ein erfahrener Bierliebhaber bist oder gerade erst beginnst, die Welt des Craftbeers kennenzulernen – wir sind hier, um Dich auf Deiner Reise durch die Welt der Bierstile zu begleiten.

Regionale Zutaten und klimatische Bedingungen

Ein Grund für die Vielfalt der Bierstile liegt in der regionalen Verfügbarkeit von Zutaten. In nördlichen Regionen mit kühleren Temperaturen und guter Lagerfähigkeit von Malz entstanden tendenziell Bierstile mit malzigerem Charakter, da Hopfen seltener angebaut wurde. In wärmeren Regionen, in denen Hopfen besser gedeihen konnte, fanden Brauer Wege, ihre Biere damit haltbarer und intensiver im Geschmack zu machen. Darüber hinaus spielte auch die Wasserqualität eine Rolle: Hartes Wasser eignete sich gut für bestimmte Biersorten, während weiches Wasser anderen Stilen zugutekam. In der Craftbeer-Szene wird dieses Konzept heute häufig neu interpretiert, indem Brauer alte Zutaten und regionale Eigenheiten aufgreifen, um neue Kreationen zu schaffen.

Veränderungen im Brauverfahren

Von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit veränderten sich Brauverfahren ständig – oft bedingt durch neue Entdeckungen oder technische Fortschritte. Im Mittelalter wurde Bier häufig in Klöstern gebraut, wo die Mönche mit verschiedenen Techniken experimentierten und Wissen über die Bierherstellung systematisch weitergaben. Im 19. Jahrhundert ermöglichte die industrielle Revolution schließlich präzisere Brauverfahren und eröffnete die Möglichkeit, kontrollierte Gärungen und gleichbleibende Qualität zu erreichen. Heute greifen Craftbeer-Brauer sowohl auf traditionelle als auch auf moderne Techniken zurück und vereinen dabei bewährte Verfahren mit neuen Ideen, um einzigartige Stile zu kreieren..

Die Rolle der Fermentation und der Hefearten

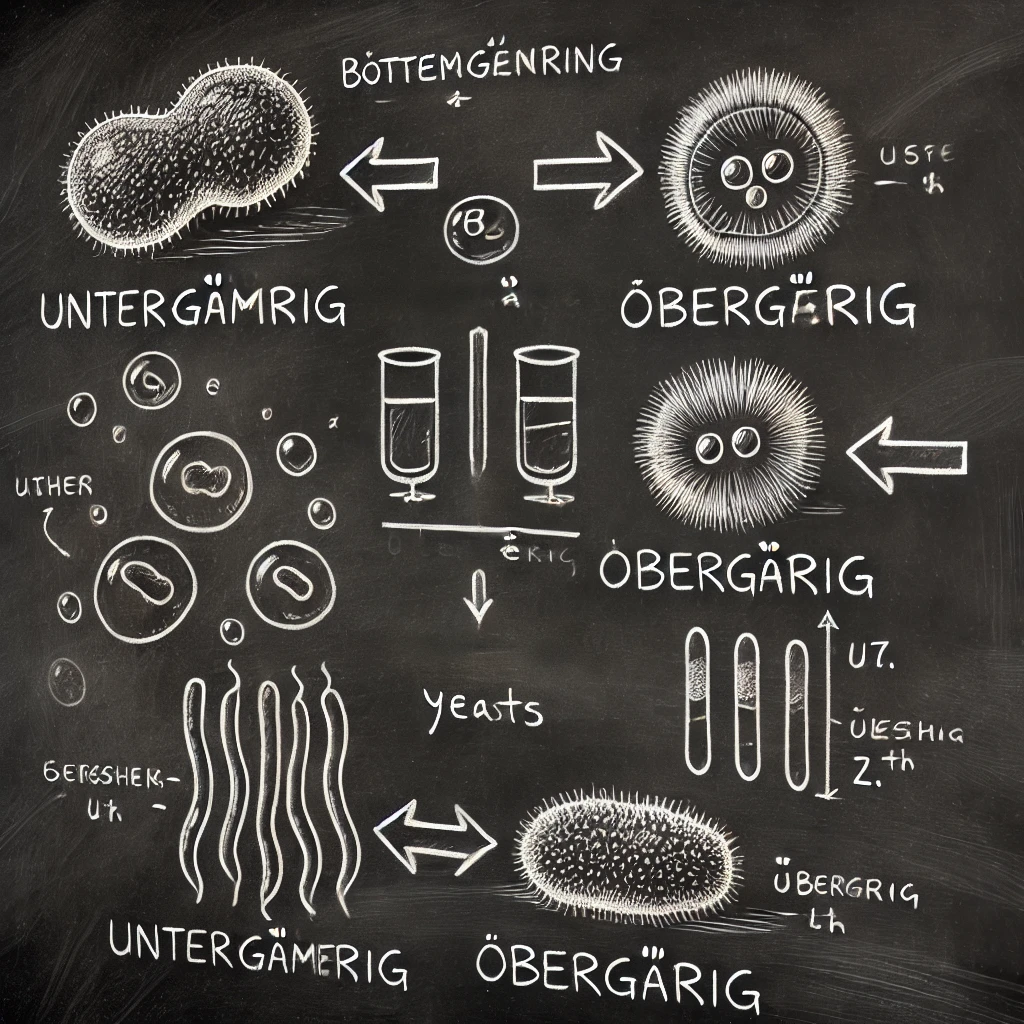

Hefe ist ein wesentlicher Bestandteil der Bierherstellung und hat maßgeblich zur Entstehung unterschiedlicher Bierstile beigetragen. In warmen Klimazonen wurde häufig obergärige Hefe verwendet, die bei höheren Temperaturen aktiv ist und zu fruchtigen, intensiven Aromen führt. In kühleren Regionen, etwa in Mitteleuropa, ermöglichte die untergärige Hefe eine kühle Gärung und erzeugte damit Biere mit einem klareren, milderen Geschmack. Diese Unterschiede prägen bis heute die grundlegenden Stile von Bier und sind in der Craftbeer-Szene ein beliebtes Thema, da moderne Brauer gezielt mit verschiedenen Hefearten experimentieren, um unverwechselbare Aromen zu erzeugen.

Traditionelle Rezepte und kulturelle Einflüsse

Bierbrauen hat in vielen Kulturen eine lange Tradition, und die kulturellen Einflüsse führten zu verschiedenen Braugewohnheiten und Rezepturen. Während in Belgien oft komplexe, fruchtige Biere entstanden, die auf alter Rezeptur und wildem Gärungsprozess basieren, entwickelten sich in Deutschland strenge Reinheitsgebote, die nur wenige Zutaten wie Wasser, Malz, Hefe und Hopfen erlaubten. Solche Traditionen prägen die Bierstile bis heute und sind in der Craftbeer-Welt eine reiche Inspirationsquelle für innovative Neuinterpretationen. Craftbeer-Brauer greifen gerne auf historische Rezepte zurück, die sie dann mit modernen Zutaten oder neuen Aromen kombinieren, um Bierstile zu schaffen, die die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen.

Innovation und die Renaissance des Craftbeers

Mit der Craftbeer-Bewegung erleben alte Bierstile eine neue Blütezeit, während zugleich immer neue Kreationen entstehen. Die Renaissance der Craftbeer-Szene ist geprägt von Experimentierfreude und dem Streben, traditionelle Stile zu ehren und gleichzeitig die Grenzen des Möglichen auszuloten. Brauer aus aller Welt nutzen heute eine Vielzahl an Zutaten und Methoden – von exotischen Früchten über spezielle Hopfen- und Hefesorten bis hin zur Reifung in Holzfässern –, um neue, charaktervolle Biere zu kreieren. So entwickelt sich die Welt der Bierstile ständig weiter und schafft ein spannendes, dynamisches Feld, in dem sich Tradition und Innovation begegnen.

Warum ich Bierstile in zwei Kategorien unterteile: Obergärig und Untergärig

Die Vielfalt der Bierstile ist enorm und kann manchmal überwältigend wirken. Um den Überblick zu behalten und eine strukturierte und verständliche Darstellung zu bieten, habe ich mich entschieden, die Bierstile in zwei grundlegende Kategorien zu unterteilen: obergärig und untergärig. Diese Unterscheidung basiert auf der Art der Hefe, die bei der Herstellung des Bieres verwendet wird, und den damit verbundenen Gärprozessen.

Obergärig vs. Untergärig – Warum diese Unterteilung sinnvoll ist

Die Wahl der Gärhefe hat einen entscheidenden Einfluss auf den Charakter und die Eigenschaften des Bieres. Obergärige Hefen arbeiten bei höheren Temperaturen und setzen die Gärung oft schneller in Gang. Dies führt zu Bieren mit oft fruchtigeren und komplexeren Aromen, die bei kürzeren Gärzeiten entstehen. Typische obergärige Bierstile sind zum Beispiel Hefeweizen, IPA oder Kölsch.

Untergärige Hefen hingegen bevorzugen kühleres Gärtemperaturen und benötigen eine längere Zeit, um ihren Charakter zu entfalten. Diese Gärung führt zu Bieren, die klarer, stabiler und oft mit einer betonten Malznote versehen sind – wie etwa Pilsner, Märzen oder Bock.

Indem ich die Bierstile in diese beiden Kategorien unterteile, wird es einfacher, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Stilen zu erkennen. Die Gärungstechnik ist ein grundlegender Faktor, der das Endergebnis maßgeblich prägt und daher eine logische Grundlage für eine solche Kategorisierung bietet.

Warum zwei separate Seiten?

Die Entscheidung, jede Kategorie auf einer eigenen Seite zu beschreiben, ermöglicht es, die jeweiligen Besonderheiten und Details der obergärigen und untergärigen Stile vertieft darzustellen. Jeder Gärprozess hat seine eigenen Herausforderungen, Methoden und Auswirkungen auf den Geschmack des Bieres. Dies würde auf einer einzigen Seite nur schwer verständlich und übersichtlich zu erklären sein.

Zudem können so die unterschiedlichen Bierstile innerhalb der Kategorien besser hervorgehoben und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten klarer herausgearbeitet werden. Leser können sich gezielt mit den einzelnen Bierstilen auseinandersetzen und sich auf einer klar strukturierten Seite umfassend informieren, ohne dass sie durch eine zu breite Informationsflut überfordert werden.

Die Unterteilung in obergärig und untergärig fördert also nicht nur das Verständnis der Biere, sondern sorgt auch für eine übersichtliche und gut organisierte Darstellung.